気になる方へ

ご門徒からの質問をいくつかご紹介します

-

新たにお参りをお願いしたいのですが、門徒会(門徒会費)について教えてください

-

真宗大谷派の寺院として存立するにあたり、本山の護寺運営費、当寺設備の維持・修繕、毎月5日の定例法座の法座費、各種ご案内の発送などを門徒会費(護寺費)で賄っております。そのため、当寺とお手次のお寺(所属寺)としてのご縁を賜った全てのご門徒の皆様に、毎年一度、門徒会費としてお納めいただいております。

「お手次のお寺」とは、当寺僧侶がご法事や月参りなどのお参りに伺うほか、当寺の納骨堂を貸借利用される関係のことです。

本山(京都の本願寺)に代わり、一般寺院がご門徒の教化活動(法務や法座)を行うため、本山とご門徒をつなぐ(お手次する)役割を担うことから、真宗寺院は「お手次のお寺」と呼称しています。

-

家の宗派が他派(仏教以外も含む)ですが、今後、眞光寺とご縁を結びたい場合は問題ないでしょうか?

-

今までの宗旨は問いません。今後は真宗大谷派の宗旨にご理解下されば問題ありません。

-

法座(法要)ではどんなことをするのですか?

-

参詣の皆様とご一緒に『正信偈』をお勤めし、布教使のご法話をお聞きします。

布教使は法座ごとに全道(時には道外)から毎回異なる僧侶がいらして下さいます。

それぞれの日常生活からお念仏の教えを説いて下さいますので、和やかな雰囲気でお聴きいただけます。

法座の様子はかわら版にて随時更新しておりますのでご確認ください。

-

法座(法要)に必要な持ち物はありますか?

-

お念珠と勤行本(赤本)がありましたら十分です。

勤行本をお持ちでない場合は、お寺でお貸ししております。毎月5日の「定例法座」は、門徒会費より法座費として賄っておりますが、「報恩講」「修正会」「盂蘭盆会」「彼岸会」「永代経」の各法要については、ご懇志で営んでおりますのでご理解とご協力を頂けますと幸いです。

ご懇志の額に決まりはございません。服装については平服で差し支えありません。

(法座ですので、華美な格好はお控え頂いた方が宜しいでしょう)

略肩衣をお持ちの方は合わせて着用くださると良いでしょう。

(ご門徒で略肩衣をご希望の方にはお譲りしておりますのでお声掛け下さい)

-

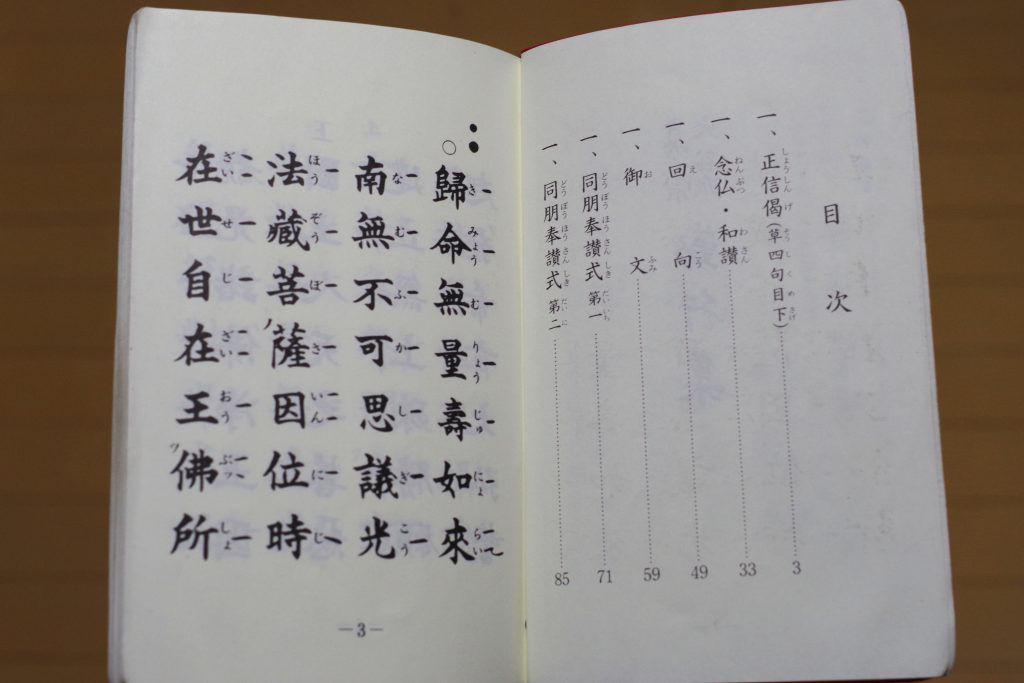

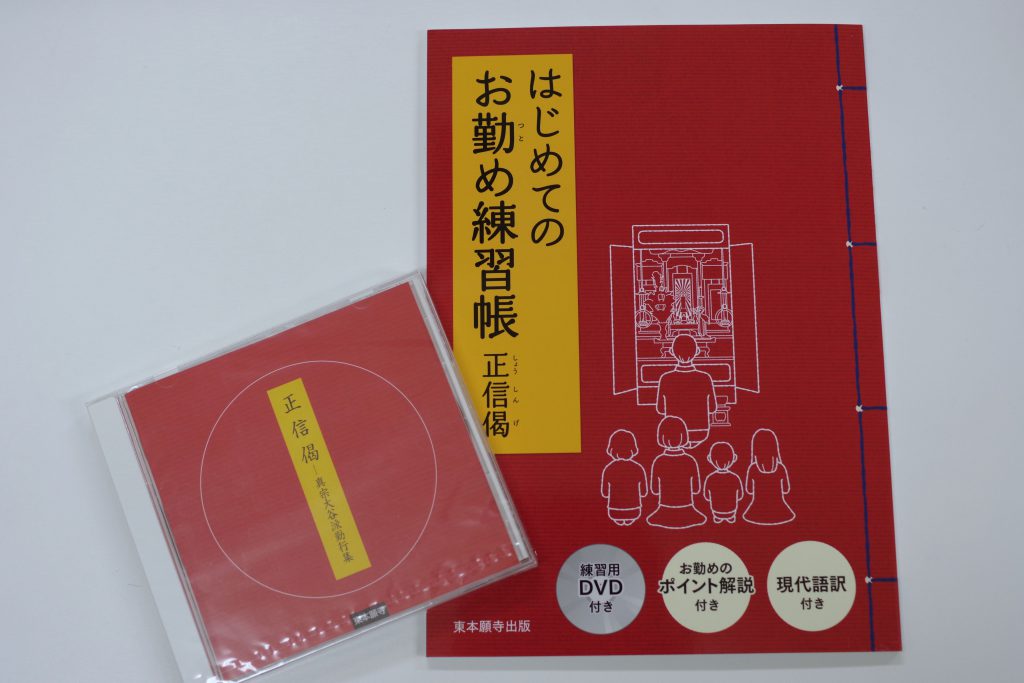

勤行本(赤本)はどこで手に入りますか?

-

当寺にて扱っておりますので、お声掛けください。

また、本山が運営する東本願寺出版にてご購入もできます。勤行本には携帯しやすい「小判」と文字の読みやすい「大判」がございます。

正信偈などを収録したCDや練習用DVDの扱いもございます。

大判と小判

目次と正信偈

CDとDVD

-

法座の参詣者で首に輪を掛けている方がいますが、あれは何ですか?

-

「略肩衣(りゃくかたぎぬ)」といいます。

略肩衣(畳肩衣)は、礼装として身につけるもので、真宗門徒である自覚を促す大切な法具です。

法座はもちろん、ご自宅でのご法事や月参り、毎日のお内仏でのお勤めの際にもお使いください。

ちなみに、略肩衣は真宗僧侶が着用している畳袈裟(輪袈裟)とは全くの別物です。

当寺ご門徒には、略肩衣を無償でお譲りしておりますので、使用を希望される方は来寺の際にお声掛けください。

-

永代経について教えてください

-

『永代経』とは「永代読経(永代祠堂経)」の略称で、教えを聞く場や機会が永代にわたって相続されていくように願われているものです。

生前・没後を問わず永代経を希望された方の法名と氏名を『眞光寺永代過去帳』に記載し、お参りが勤まります。

永代経のお勤めは、①過去帳記帳にあたってのお勤め、②毎朝のお勤め(月命日)、③毎年の「永代経法要」がございます。

願主の希望によっては、法名を本堂の法具などに記載、あるいは本堂の格天井に家紋を入れる場合もございます。永代経の流れ

申込み

願主の方に、永代経の申込みをしていただきます。

対象者の「ご命日(故人の場合)」「法名」「俗名」をお尋ねしたのち、冥加金を納めていただきます。記帳にあたってのお勤め

『眞光寺永代過去帳』への記載にあたっての勤行がございます。

願主とお寺の日程を調整したのち、当日は本堂にて願主と有縁の方とともに勤まります。毎月のお勤め

毎月のご命日に合わせて本堂で勤まります(僧侶のみ)

当寺では毎朝のおあさじに併せて永代経のお勤めがございます。毎年の永代経法要

毎年12月に「永代経法要」が勤まります。

当寺では永代経の有無に関わらず、全門徒にご案内しております。「永代経法要」は、亡き人を縁として真宗の教えが末永く多くの方に広まる願いのもと勤まる法要です。

当寺では毎年12月に二日間にわたって勤まります。

永代経をご縁として、ご本人のみならず、その家族や縁者の方々にも仏法を聞いていただく機会として開かれています。

永代経法要は、永代経のご懇志を頂いた方のみを対象とした法要ではございませんので、永代経ご懇志の有無に関わらず、どなたでもご参詣いただけます。

眞光寺永代過去帳(個人記載)

家単位での記載

仏具への記載

格天井への記載

永代経の様子①

永代経の様子②

-

合葬(総骨)について教えてください

-

合葬(総骨)は、多数の方の遺骨を一箇所にまとめてお納めするものです。

当寺では二階の永代廟にお納めしています。

総骨としてお預かりした遺骨は返還できません。総骨に併せて永代経の申込みを希望される方はお申し出ください。

永代経を希望される際の総骨の場合、願主とともに本堂にて納骨のお参りが勤まります。

-

駐車場はありますか?

-

専用の駐車場を完備しております。

報恩講やお盆期間中などは満車となる場合がございます。

満車の際は周辺の有料駐車場を各自でご利用ください。

-

車椅子での利用は可能でしょうか?

-

屋内用の車椅子のご用意はございます。

玄関に簡易スロープ、屋内にはエレベーターがございます。

ただし、エレベーターは手狭なため介添人のお手伝いが必要となるかと思います。

車椅子で外から来られる際には、車輪を拭いてから施設内に上がるようお願い致します。

-

お焼香の作法を教えてください

-

真宗大谷派のお焼香の作法は以下の通りです。

①ご本尊(阿弥陀如来)を仰ぎ見ます

②お香をつまみ、そのまま香炉に2回入れます(お香を額に頂くことは致しません)

③つまんだお香の乱れを整えます

④合掌し「南無阿弥陀仏(なむあみだぶつ/なまんだぶつ/なまんだぶ など)」とお念仏申します

⑤合掌を解き、頭礼(ずらい/頭を下げること)します

-

仏前でお鈴(りん)は打っても良いのでしょうか?

-

当派では、お鈴は勤行(お勤め)の時に打つものですので、それ以外では使用しません。

お鈴はお勤めの始まり・中間・終わりの合図として打つもので、所定の箇所でお鈴を打つ作法があります。ですので、仏前で手を合わせるだけの時には、お鈴を打つ必要はございません。

もし、仏前で手を合わせる時に、お勤めをせずにお鈴を打つ習慣があるのでしたら、当寺では「南無阿弥陀仏」と声に出してお念仏を申すことをお勧めしています。

-

千歳市外への転居を予定していますが、今後のお寺とのお付き合いはどうしたら良いでしょうか?

-

当寺は真宗寺院である以上、ご門徒にはお寺に足を運んでいただきたいという願いがございます。

そのため当寺では、当寺の納骨堂をご利用されていなければ、転居先の最寄りにある大谷派寺院に今後のお手次お寺としてお願いされることをお勧めしています。

札幌市内、場合によっては道内の転居であれば、お手次のお寺の候補をいくつか紹介することもできますのでご相談ください。

また、道内の大谷派寺院であれば北海道教区ウェブサイトの寺院検索から探すこともできますので一度ご利用ください。

-

観光のため千歳市に滞在しています。貴寺に拝観しても良いでしょうか?

-

当サイトでもご案内しています各種法座に足を運んでいただくことは差し支えございません。

ただし、当寺は観光・観覧を目的とした施設ではなく、あくまで真宗の教えを聞く礼拝施設であることをご理解ください。

本堂は平時も入堂できますが、晨朝のお勤めや法要の時間を除き巻障子が閉まっておりますので内陣はご覧頂けません。

また、納骨堂は多くの亡き人を安置しておりますので、お参り目的以外の入堂はお控えください。

-

御朱印は扱っていますか?

-

当派では行っておりませんので、当寺でも扱っておりません。

また、御札・御守りの類の扱いもございません。

-

お焚き上げはしていますか?

-

当寺ではお焚き上げはしていません。

その他、ご門徒からのご質問については、寺報『あなかしこ』でも随時お答えしておりますので、ご参照ください。

(2025.08.更新)