ひとことMEMO

法語の所感をここに残します

2025年

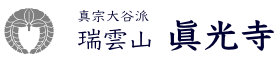

「汝自身を知れ」

古代ギリシャ時代に建設されたアポロン神殿の碑文にあったとされるこの言葉は、今なお有名な格言です

真宗では「自覚」ということを大切にしています

しかし、これは「自ら覚める」ことではなく「自らに覚める」ことといただきます

同時に、自らに覚めることを自分ではできないことが説かれます

仏に呼びかけられている汝(私)とは如何なる存在でしょうか

親鸞聖人はどこまでも「煩悩具足の凡夫」であると明らかにされます

煩悩を抱えた身であるという法話を聞くと、自分に引き当てて自身を省みることがあります

ところが、次の瞬間には自分以外の人の顔が浮かんで「煩悩まみれの生き方をしているあの人にこそ聞かせてやりたい」という思いが湧き出てきます

しかし、南無阿弥陀仏は「他の誰か」ではなく、どこまでも「汝(あなた)よ」と呼びかけておられるのです

南無阿弥陀仏とは「呼応」であると先達はご教示くださいます

呼応とは、仏の呼び掛けに私が応えることです

仏の呼び掛けに対して私が「はい」と返事をし続ける生き方がお念仏のある生活です

お盆の時期が近づいて来ると、何処からともなく「先祖」という言葉を耳にするようになります

先祖の数は1世代前だと2人(両親)

2代前は6人(両親+両祖父母)、3代前は14人...

キリよく10代前だと2,046人

ちなみに当派の現門首は親鸞聖人から数えて26代目なので、先祖の数は単純計算で134,217,726人...

今の日本の総人口(1億2330万人)より多いんですね

私一人(いちにん)のいのちは「縦のつながり」だけでもこれだけの数の上に成り立っています

また、縦だけでなく友人や同僚、近所の人などの「横のつながり」もあるので、その数は計り知れません

それに、毎食頂いている他のいのちがあることも忘れてはなりません

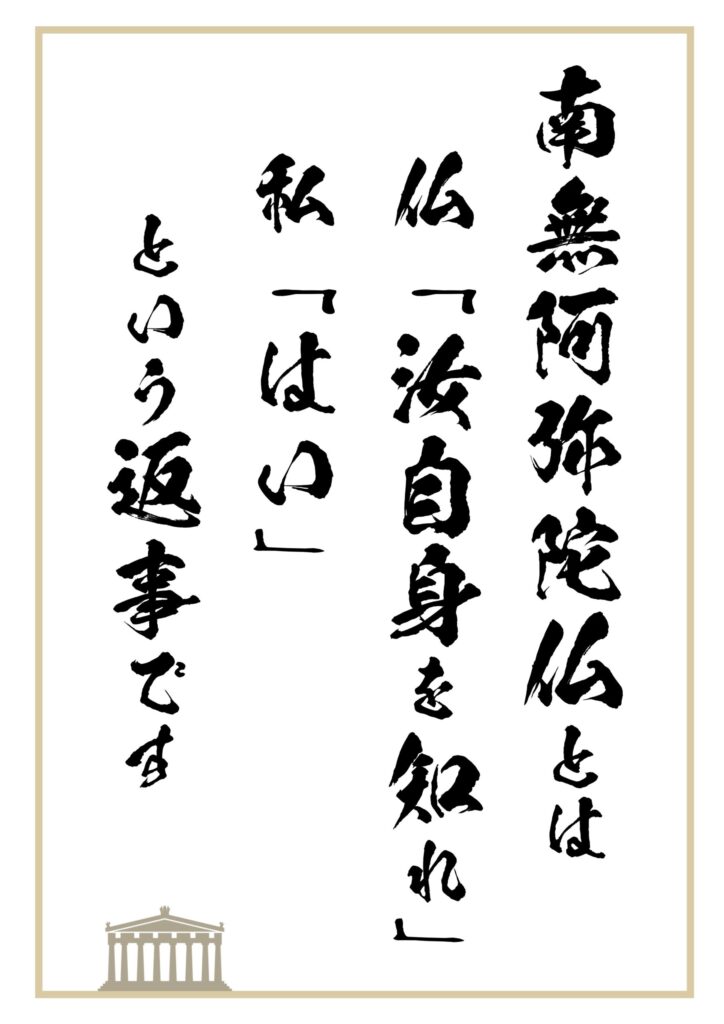

先祖を縁として、思い至るもの・目に見えるものから、計り知れない目に見えないいのちについて思い巡らせてみてはいかがでしょうか

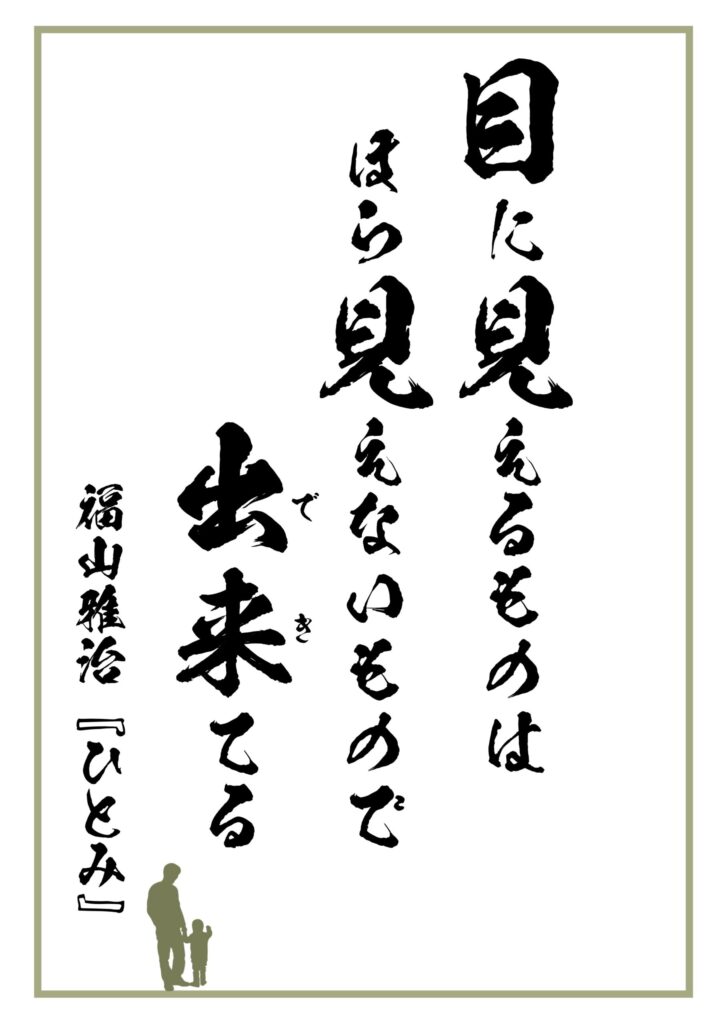

花を咲かせる草花や樹木は数多くありますが、その散り際まで好まれる花は少ないのではないでしょうか

その一つとして、日本人は古来より桜を愛でてきました

散る桜 残る桜も 散る桜

江戸時代に活躍した禅僧の良寛による、諸行無常を端的に表現された見事な一句です

ところで、人は「散ったら終い」なのでしょうか

先ほどまで楽しませてくれた花びらが散っても、その花が楽しませてくれたという事実は消えません

故人の歩みも、遺された者に「思い出」として残ります

「亡き人を縁として仏法にであってください」

その思い出を思い出として終わらせずに、仏法を通してあなたの歩みに繋がることを願う方々を「諸仏(しょぶつ/諸々の仏さま)」といいます

近年「モノ消費よりコト消費」という言葉を耳にします

「物(モノ)はネットでどこからでも買えるが、体験(コト)はその場でしかできない」「消費のあり方が爆買いから文化体験を求めるようになった」ことなどが考えられます

しかし、例えば旅行などのコト消費も、家に帰ると「やっぱり家が一番」と、コトで得た喜びが持続できないのが私たちです

中国が前漢の時代に鄧通という者が、文帝の寵愛を得て、庫(くら)を満たすだけの巨万の富を築いた

ところが、文帝の死後に景帝の時代になると、一切の財産を没収されて遂に餓死した

親鸞聖人が七祖の一人と仰いだ曇鸞大師は、この故事を引き合いにして、いつまでも得たことや在ることが持続できないことを「虚しさ」として説かれました

その虚しさに対し、宗祖は「本願力にあいぬれば むなしくすぐるひとぞなき」と、本願念仏の仏道の歩みを勧めて下さいます

象に追われた旅人が身を隠すために、とっさに井戸に入って垂れた木の根にぶら下がった

見上げると、その根を黒と白のネズミが交互にかじっている

下を見れば、毒龍が底で男が落ちてくるのを待っている

恐怖に怯えていると、木の根から口に甘い蜜が滴り落ち、その甘美さに現実を忘れ、根を揺すって蜜を落とそうとする

『仏説譬喩経』より

象は時間(無常)、木の根は寿命を表し、白と黒の鼠は昼と夜、竜は死、蜜は欲望を譬(たと)えているそうです

生死(しょうじ)の問題に目を逸らして、世の中の楽しみに現(うつつ)を抜かす私たち

その間にもまるで鼠が根を齧るように微々として、しかし確実に残された時間は削られていることを教えてくれます

生死出ずべき道を教えてくれるのが仏法です

法座のご案内をしても「いずれ」「そのうち」という言葉をよく耳にしますが、「仏法には明日(という言葉)はない」とよく言っていた同朋の言葉が思い返されます

2024年

葭(ヨシ…善)も

葦(アシ…悪)も

私につけられた二つの名前です

どちらの名前で呼ばれてもハイと答えます

善のさかえる世の中は

悪のはびこる世の中です

私にはよくわかる理屈ですが

人は首を傾げることでしょう

吉野弘「風流譚」

高速道路で渋滞に遭い、本線をのろのろ走っていると合流車線から車がやってきた

合流を促すために停車すると、その車は前に入って来た

会釈もサンキューハザードも何もないままに…

こっちは善いことしてやったのに…何だアイツは!とムッとした

ただ、側から見れば「車が合流している」それだけのこと

自分を善に立てれば立てるほど、悪もまた立ててしまうのが世の中なのだとヨシ(アシ)が教えてくれている

BS放送(衛星放送)を観ていたある日、地上波よりも健康食品のCMが多いことに気付いた

BS視聴者層が健康志向なのだろうか

「健康でありたい」という視聴者側の願いを企業側が汲んで、視聴者の購買意欲を掻き立てている

しかし、その願いがいつの間にか「健康でなければならない」という義務感にすり替わってないだろうか

老病死するのが身の事実、縁が揃えばその義務感と相反することも往々にしてある

そうなった時に「健康でない私なんて…」と思い通りにならない自分を見捨てていくことになりはしないか

思い通りにならないとは薄々感じつつ、日課の乳酸菌飲料を飲み続けることは今更止められない

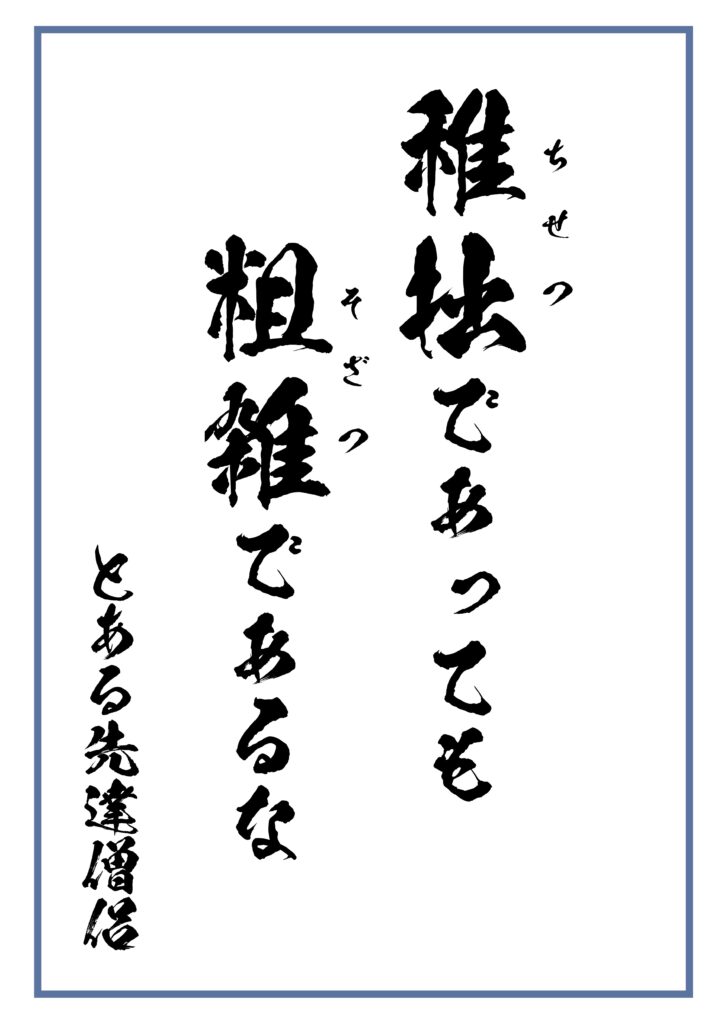

老若男女関わらず、幾つになっても縁が整えば、初めての試みや不慣れなことをしなければならないことがあります

この法語は、以前、新任研修で儀式作法の講師が述べたものです

ー新たな挑戦である以上、拙いことは仕方ない

しかし、上手くできないからと雑になってはいけないー

そういう思いが込められた言葉だと受け取りました

慣れが丁寧さを忘れ去れさせる頃には、また違った味わいがあります

あれから幾らかの時間を経ましたが、折に触れて思い出します

「俺、今良いこと言ったな」と言わんばかりのしたり顔も一緒に

受験時期のある日、小学生の子供がいるお母さんから先生への相談がラジオ越しに聞こえてきました

「子供の宿題の採点をしていると、マルを付けているうちはいいのだけど、間違っている箇所にバツを付ける度に子供は不機嫌な顔をする。注意しても全く直す気配がないのですが、どうしたら良いでしょうか」と

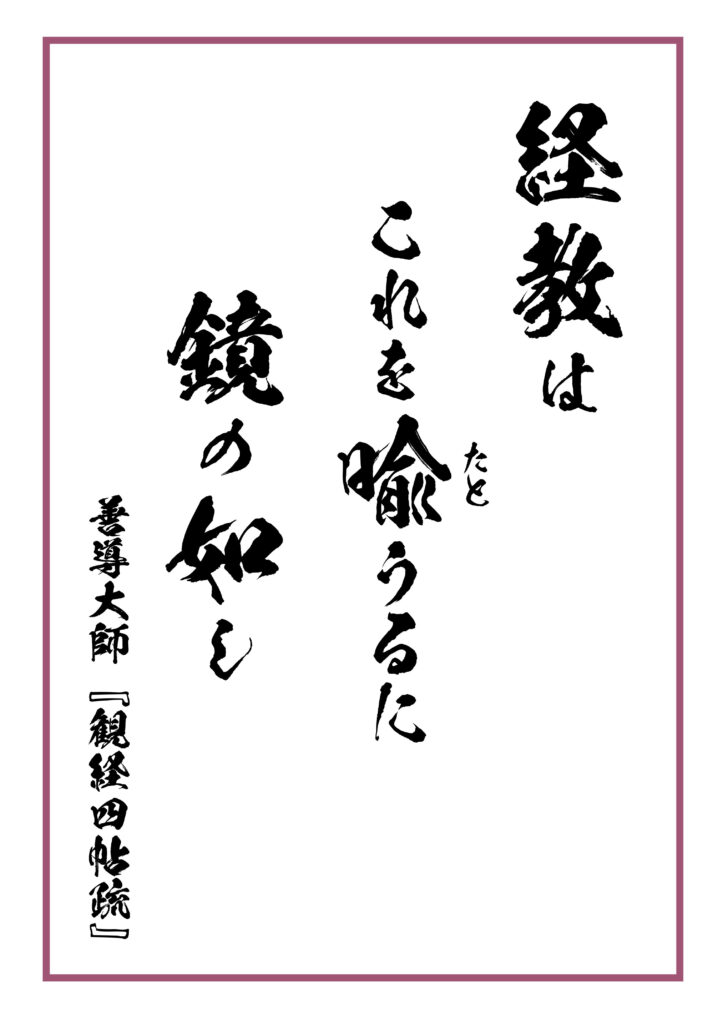

その先生は「お子さんの前に少し大きな鏡を置いてご覧なさい。バツが付く度にお母さんにどんな顔をしているか自分で分かるようになる」とアドバイス

どの家にも何枚も鏡があるはずです

鏡に映った自分の姿を見る度に、髪の乱れを直したり、口に付いたソースに気付いたりと、自分の至らない箇所を探しているはずです

お経の教えは、亡き人ではなくそれを見聞きしている私が映される鏡です

それも自分の至らぬ点を教えてくれる鏡として

「子供向け」という言葉は、存外当てにならないかもしれません

怪獣映画の代名詞であるゴジラの新作「ゴジラ-1.0」は戦中から戦後を舞台とした映画でしたが、怪獣映画である以上に主人公の「胸の傷」と「生」との葛藤を描いた作品でした

『仏説無量寿経』に「身自当之 無有代者(身自らこれをうくるに、だれも代わることなし)」という文言があります。これを「誰にも代わってもらうことのできない悲しみと、本来代わる必要のない尊い存在である」ことと教わりました

今日も大小多くの悲しみが溢れていますが、そこに留まらせずに歩みを促そうとする言葉ではないでしょうか

A「部屋の隅にゴミが落ちているよ。ちゃんと掃除した?」

B「毎日掃除しているよ。あなたが拾えば済む話でしょう?」

自分が正しい(間違っていない)と思い込んでいる人ばかりが集まるとどうなるでしょうか

集合単位が「家」ならケンカ程度で済みますが、これが「国家」単位になるとどうなっていくでしょうか

また、このような家庭もあるでしょう

C「このゴミは、昨日私が出したゴミかな、ごめんね」

D「こちらこそ、隅々まで目が行き届きませんでした」